施工実績・お客様の声

広島県呉市|外壁塗装・屋根塗装・防水工事

- 平井塗装

- 1967年

創業

- ご相談・お見積り無料!

お気軽にお問い合わせ下さい -

- 0823-90-9055

- 広島県呉市

広町田2-8-33

- [受付時間]8:00~20:00 年中無休 ※時間外対応可

職人募集

呉市広T様邸(外壁:石材調(スキン)塗装・外塀:着色仕上げ)

施工日:2024年5月

外壁塗装(石材調仕上げ)外塀(着色仕上げ)

約8年前に当店で施工させて頂いたお客様からご紹介頂きました。

-

足場仮設時

-

塗り替え前

既存の外壁は、石材調塗装(スキン塗装)仕上げでした。 -

塗り替え後

今回も再び、石材調塗装を行いました。

外塀は着色塗装による4回塗りで仕上げました。 -

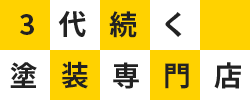

外壁の素地調整

洗浄前に石材調の尖った部分をなるべく平滑にしたいので、最初に外壁面をヘラで削りを入れ、飛ばしていきました。 -

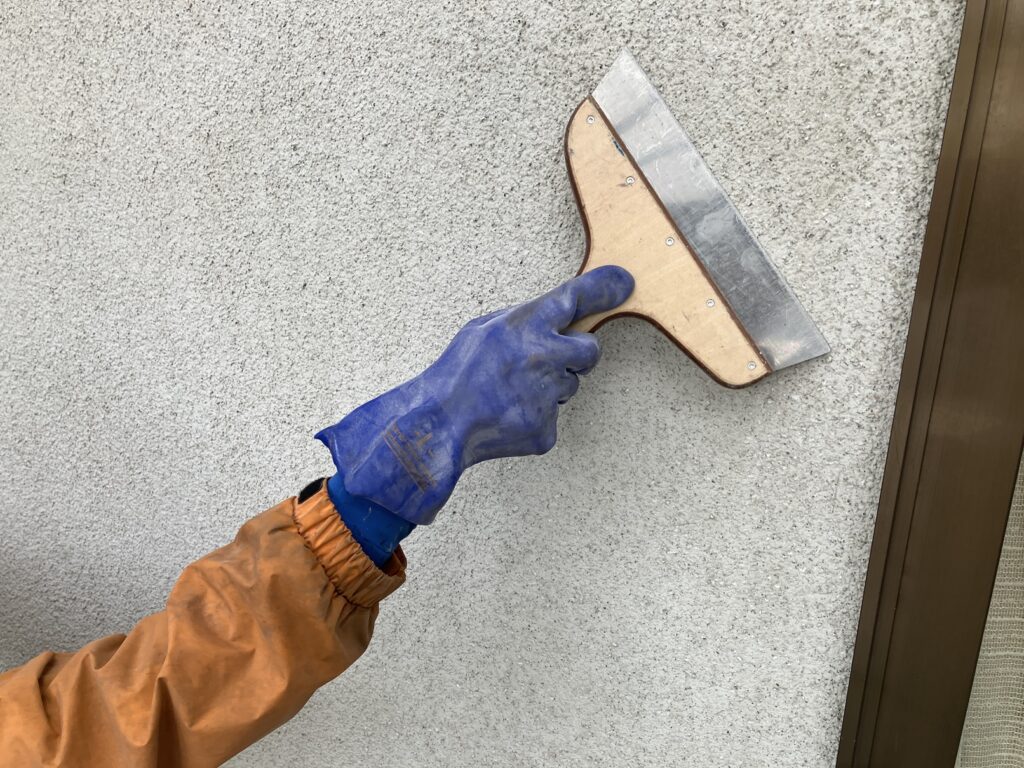

高圧水洗浄

-

下地処理前の外壁

目地部は全てシーリング材を充填していきます。 -

目地シーリング打ち

-

下地が石材調の場合は、シーリングプライマーの塗布は絶対に必要になります。

-

外壁の欠損等は、モルタル補修を行います。

-

壊れたプラスチックフードは、どの現場でも毎回言われなくても取り替えています。この手のプラスチック製品は大抵朽ちていますので、仕方がない事であります。

-

養生

石材調塗装は吹付ですので、養生は大掛かりになります。下屋根などもこのように全てフル養生。手塗りなら、ここまでしなくてもいいですが、吹付なら養生+シートを2重にしたりと工夫が必要です。 -

この度は、石材調でも下塗りにバインダーを使用します。

というのも、石材調から石材調に塗り替えの際、石材調を2回吹くと、かなり壁がゴツゴツに仕上がるので、今回は1回目バインダーを使用しました。石材調をたくさん経験してきた人間からすると、これがコツです。 -

(石材調吹付中)

バインダー塗布後、石材調塗料を吹き付けしている所です。

石材調塗装は吹付で行う仕様で、非常に石が跳ね返りまくるので、養生が本当に大事です。土間などは石だらけになります。 -

(石材調吹付中)

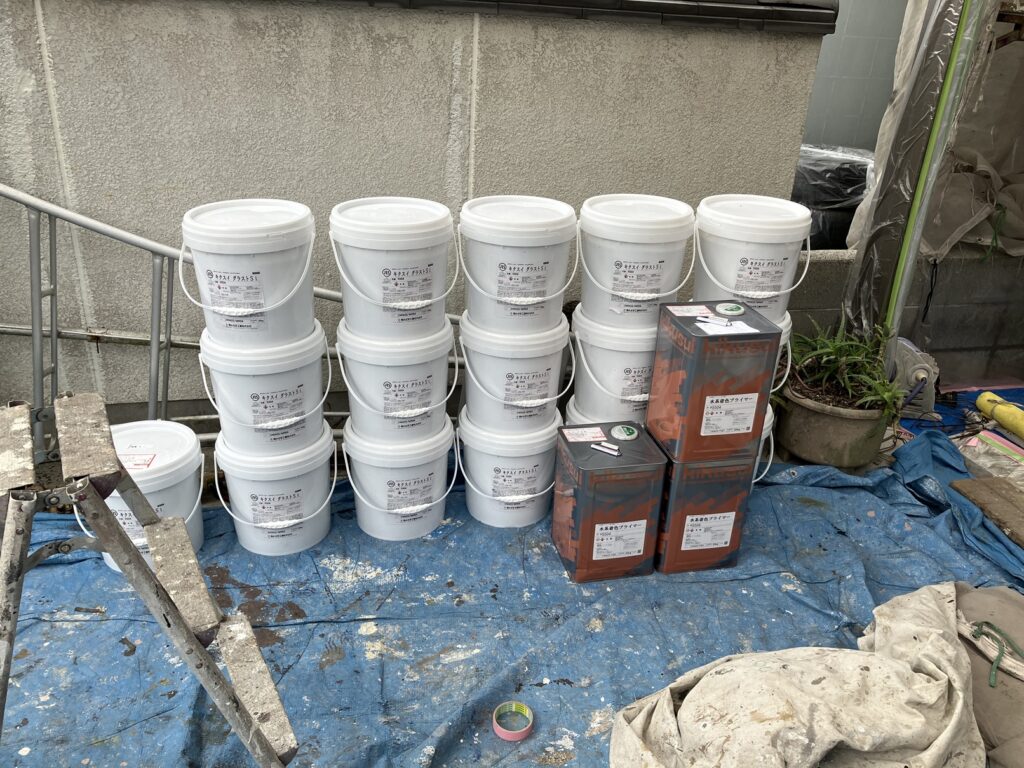

石材調塗装はペンキのような液体を吹き付ける場合と違い、材料が非常に重く、物凄い量で材料が減っていきますので、人数がいる仕事です。ネタを吹く人、ネタを運ぶ人、ネタを練る人という、3人くらいいないと結構厳しいです。または、2人が分かれて吹いて、1人がネタを練っては上げる!!を繰り返すか、どちらかで、今回は後者です。 -

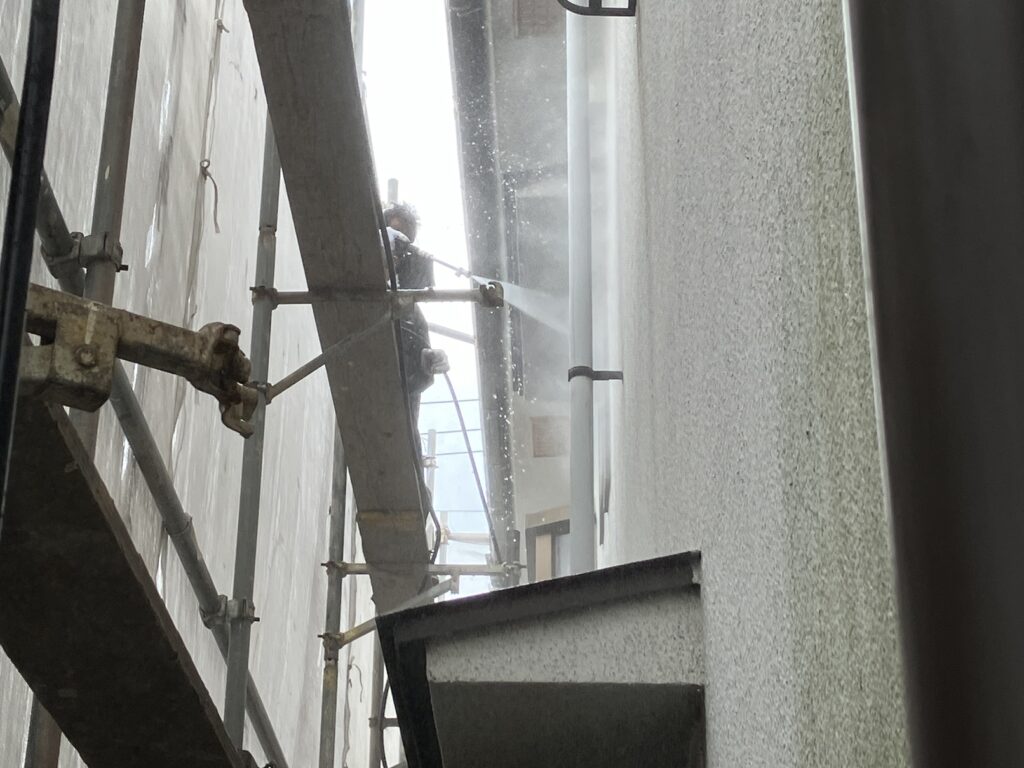

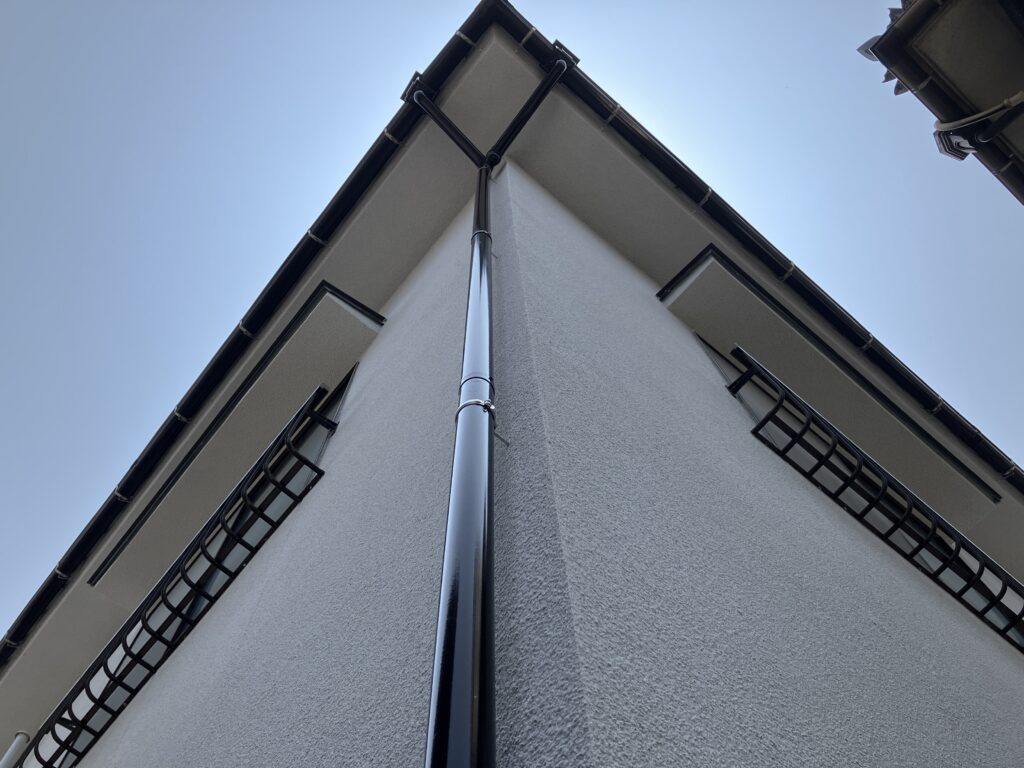

仕上がり後

-

仕上がり後

吹き付け施工は、手塗りよりも遥かに厚みが付くので、亀裂補修や目地へシーリング打ちを行った補修痕も消せます。 -

仕上がり後

こういった石材調塗装は、軒が出ているモルタルの建物には、壁の通気も遮らないし長持ちもしますが、サイディング外壁にこういう石材調はダメです。そもそもサイディングは、外壁面で通気もないですし、軒の出も少ない、あと次回シーリング打ち替えの際に、厄介だとか、色々理由はあるからです。 -

仕上がり後

外壁は石材調は艶が無い仕上げです。付帯部位などの雨樋は普通に艶有ですが、別に違和感は無いです。 -

塗り替え前

-

塗り替え後

塗装を行うと表面が綺麗になるので、元の外壁を仕上げた左官屋さんが上手いか?下手か?がよく分かります。よく昔は、壁にうねりが無い左官屋さんほど腕が良く重宝されて、そういう左官屋さんは人気があり、引く手あまたな時代がありましたが、今では都合よく、左官屋を探すだけでも大変で、上手い、下手を選ぶ以前の問題がある時代です。 -

(外塀の塗り替え前)

外塀は、石材調の押さえ仕上げでしたので、外壁面よりもハイグレードな仕上げになっていました。

外塀を再び石材調で行うのは、養生が本当に大変なので、着色仕上げでご提案させて頂きました。 -

(外塀の亀裂補修)

外塀とはいえ、亀裂部はシーリングで補修するしかないです。 -

(外塀の亀裂補修)

シーリングを慣らしていきます。 -

(外塀 目地シーリング打ち)

この上にペンキをべたべた塗るだけだと、こういった補修痕が消えず、光って見えるので、この後ちょっとした小細工をします。 -

(外塀 シーラー塗り)

素地の吸い込みを抑える下塗り材です。石材調の外壁に、着色仕上げを行うだけでも、シーラーは必要になります。石材調にフィラーから塗布は、密着の点で不安点があるからです。 -

(外塀 微弾性フィラー塗り)

次にフィラーを塗っていきます。石材調に着色仕上げを行うにも、下塗りがシーラーだけというのも、普通に考えてあり得ないので、フィラーを塗って、少しでも目止めを行います。 -

(外塀 微弾性フィラー塗り)

こんな白い粘性のある下塗り材です。 -

(外塀 微弾性フィラー塗り)

このように、下地が石材調の押さえ模様の為、素地は滑らかであるので、フィラーを塗るだけでも効果的です。 -

(外塀 微弾性フィラー塗り後)

フィラー塗り後です。この外塀の塗りは、ほとんどが自分で塗りながら、撮影した物ですが、塗装屋にむやみやたらに、写真を要求するのはNGだとつくづく思います。塗装屋は作業内容が多すぎる上に、手も汚れるので、職人がイチイチ撮影は仕事に支障をきたします。営業会社なら、写真集めが得意でしょうが、当店は苦手です笑 -

(外塀 微弾性フィラー塗り後)

余談ですが、確実にローラーを通しても、このような巣穴部分が出てきたり、材料が入り切っていない部分も塗装工事ではあります。いくらフィラーが膜として残るとはいえ、所詮はローラーで塗っただけでは、めちゃくちゃ薄いし、人間の手で、現場で作業するというのは、こういう部分は少なからずあります。なので、こういう素地が粗い面で、フィラーすら塗らず着色するなら、目止めが皆無なので、実際は巣穴だらけになるという事がお分かり頂けるかと思います。 -

(微弾性フィラー塗り完了後)

全体を塗り終えた所です。上の瓦が被さっている部分の下は、ローラーでは入らないので、刷毛塗りになります。 -

次は、トップコート2回塗りですが、ここでもうひと手間加えます。

このようなシーリングを打った部分は、打っていない部分と比べ、下地の材質が違います。だから、そのままトップコート塗りを行ったら、この部分だけ妙に光沢加減が違い、光って見ます。 -

だから、このシーリング部分に、フィラーの膜をより被せて目立たなくさせようと思います。それには写真のようなローラーを使用します。手塗りで唯一模様付け(厚付け)ができる気泡ローラーです。

-

今度は、フィラーをべた塗りした時の希釈ではなく、粘性を高くして希釈したフィラーを用意し、それを気泡ローラーに含ませ、模様付けしていきます。

-

こんな感じで、まずが塗っていきます。

要は、シーリング部分のみに厚みを被せたいわけです。 -

これも私が、塗りながら撮影しています。

このような模様が付きますので。シーリング部分に一番模様が付くようにして、そこからシーリングが無い部分に向かいゼロになっていくように、広げて模様を切っていきます。 -

こういう感じで、塗り広げて模様を切っていきます。このローラーは転がせば転がすほど、薄くなっていきます。徐々に端に向かうほど、模様が無くなっていくようにします。

できれば、外塀全部にマスチック工法を行い、模様付けを行えば良いのですが、それだとまた少し値段も変わってはきます。また、手塗りの模様より、押さえ模様の方が、見栄えも良いと言えます。もっと手を入れるなら、亀裂補修の廻りだけ、壁を削って、押さえ模様を吹くなどありますが、どんどん費用は上がりますし、そうしても完璧に元には戻らないです。 -

シーリング未処理の場合(ビフォー)

-

シーリングの上にフィラーを被せた後(アフター)

シーリングの部分がほぼ隠れたと言えます。これくらい隠れれば、塗装し終わった後も、目地部分や亀裂部分だけ光るような事は無いし、フィラーを被せた段差も、そこまで気にならなくなります。 -

(仕上げ材塗り)

最後はトップコートを2回塗りしていきます。 -

(仕上げ材1回目塗り)

ほぼ白色のトップコートなんで、分かりにくいですね。 -

(仕上げ材2回目塗り)

2回目を塗っていき、完了です。 -

(外塀完了後)

目地の部分も光っていませんし、違和感が無いと思います。 -

(屋根の棟に異常を発見)

今回、屋根塗装はありませんが、せっかく足場を組んでいるので、当店では基本的には屋根の異常が無いか?くらいは点検しています。すると、棟から下りる瓦部分に隙間が見え、赤土がもろに見えるので、お施主様にご相談しました。 -

(屋根の棟に異常を発見)

反対側はもっと開いていました。

施主様にご相談すると、水が入らないなら何でもいいので、効率的な方法を!!と言われたので、板金で塞ぐことにしました。 -

こんな感じです。色も違和感なく良いのではないでしょうか。

このように、建物に足場を架けると、色んな事が見えてきます。流行りのドローンでの点検も悪くは無いですが、こういう細かい異常までは、分からないだろうと言えます。